インターネット上の偽情報に立ち向かう新サービス

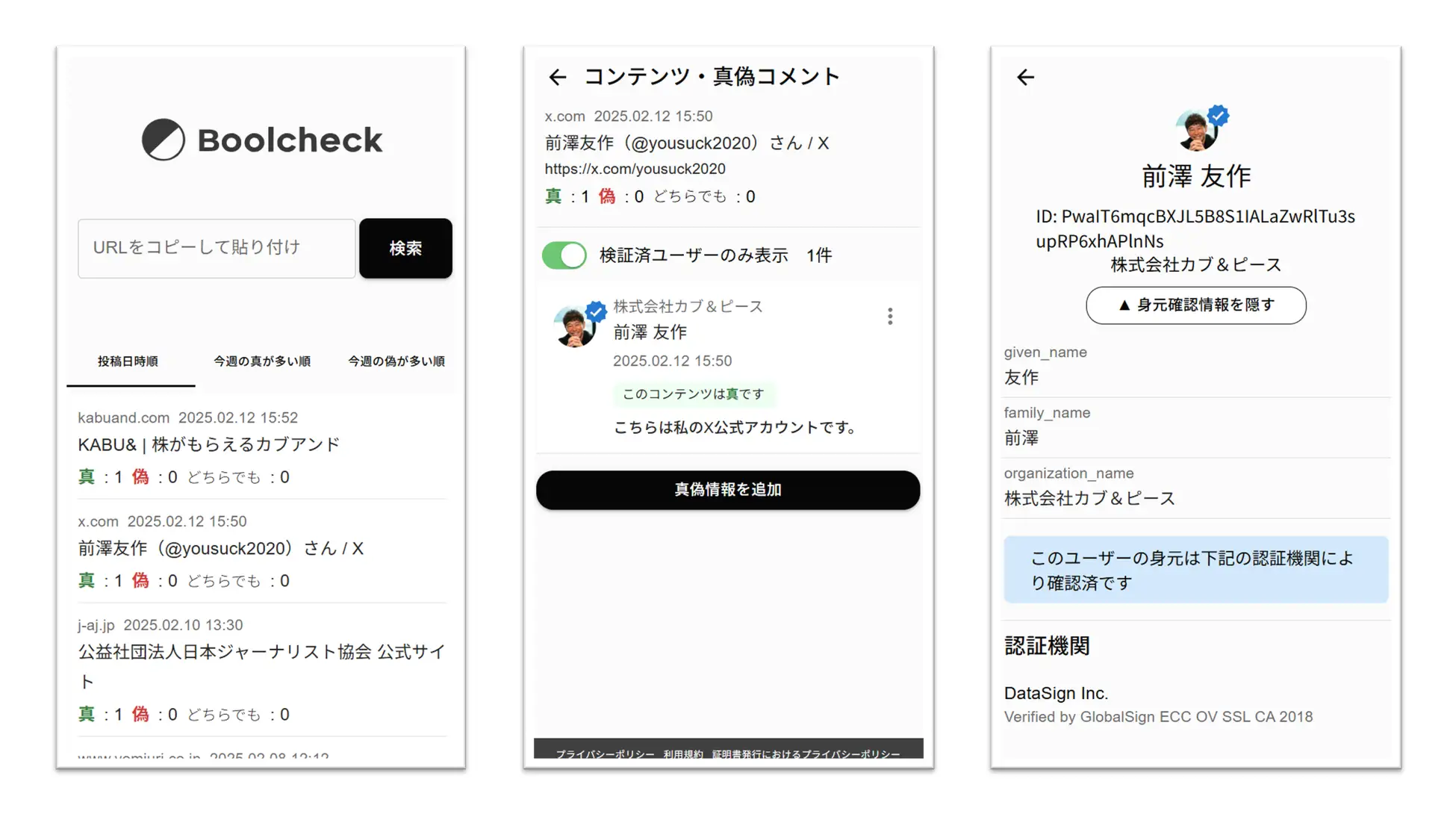

近年、SNSやニュースサイトをはじめ、さまざまなプラットフォームで偽・誤情報が広まる事例が相次いでいます。そんな中、新たに登場したのが「Boolcheck」。自身の名を騙った偽広告をよく目にすると語る前澤友作氏をはじめ、著名人やジャーナリストが実証に参加していることでも注目を集めています。

この記事では、そんな「Boolcheck」の特長や使い方、開発背景などをわかりやすく紹介しながら、その魅力に迫っていきます。ぜひ最後までご覧ください。

そもそも「Boolcheck」とは?

「Boolcheck」は、インターネット上に氾濫する偽・誤情報に対して、誰でも自由に「真偽表明」を投稿し、それを共有できるプラットフォームです。総務省の「インターネット上の偽・誤情報対策技術の開発・実証事業」の一環として開発され、現在は試験的にリリースされています。

大きな特徴は、SNSやニュースサイトなど、特定のプラットフォームに依存せず、URLさえあればどんなコンテンツに対しても評価ができる点です。さらに、公開されたAPIを通じて、各プラットフォーム事業者が自社のサービスに組み込むことも可能。偽広告や誤情報によって深刻な被害が発生している今、個人から企業まで幅広く活用が期待されています。

前澤友作氏も実証に参加

実業家の前澤友作氏は、かねてから自身になりすました偽広告に苦慮していると公言していました。そんな方が公式に「これは偽物だ」と表明できる仕組みが「Boolcheck」です。著名人本人の署名入りコメントを瞬時にチェックできるので、情報の正否を確かめたいときに大いに役立ちます。

「Boolcheck」の使い方

「Boolcheck」には、主に二つの利用形態があります。一つは、真偽情報が投稿されているか確認したい場合。もう一つは、自分が何かしらの真偽情報を投稿したい場合です。どちらも簡単にスタートできます。

1. 投稿されている真偽情報を確認したいとき

「Boolcheck」のウェブサイトを訪れると、既に登録されているURLと、そのコンテンツに対する真偽表明が一覧表示されています。さらにブラウザ拡張機能をインストールしておくと、ネットサーフィン中にアクセスしたページに関して真偽表明が投稿されていれば、自動で通知を受け取ることが可能です。

このブラウザ拡張機能は、特定のプラットフォームでの審査やチェックを待つ必要がなく、個人が主体的に「今見ている情報って本物かな?」と確認できるのが嬉しいポイントです。

2. 真偽情報を投稿したいとき

もし、「この情報は偽物だ」「この記事の内容は正確だ」といった意見やファクトチェック結果をシェアしたいなら、「Boolcheck」のウェブサイトで投稿したいURLを入力し、「真偽情報を追加」ボタンからコメントを登録するだけです。

ただし、本人確認済みの証明書を用いて投稿する場合は、Bunsin walletが必要になります。現時点ではiPhoneのみ対応ですが、今後Android版もリリース予定とのこと。証明書を持たない場合でも、匿名の投稿は可能なので、気軽に書き込みを行えます。

注目すべき4つのポイント

1. 個人が主体的に対応可能

従来は、SNSの運営企業やニュースサイトの管理者に任せっきりだった偽情報への対処も、「Boolcheck」なら個人の判断で「これは真実」「これは嘘」と表明できます。たとえば、著名人の偽広告を見つけたファンが「Boolcheck」に情報提供することも可能です。著名人自身も積極的に「これは私の意見ではない」「この発言は本物」と表示できるのは画期的です。

2. 特定プラットフォームに依存しない

SNS、ブログ、ニュースサイトなど、あらゆるウェブ上のコンテンツが対象。URL一つあれば良いというシンプルさが魅力です。プラットフォーム企業側もAPI連携を活用できるため、自社サービス内でのファクトチェック強化に役立てることができます。

3. 分散型アーキテクチャ

「Boolcheck」では、分散型データベースであるOrbitDB(IPFS)を採用。特定の企業や国が管理するデータベースではなく、世界中の参加者が改ざん困難な形でデータを共有する仕組みです。この透明性の高さが、多くの人にとっての信頼を支える鍵となっています。

4. 暗号技術を用いた本人証明

「Verifiable Credentials」や「X.509証明書」などの技術を組み合わせ、ジャーナリストや著名人が本当に所属組織のメンバーであることを証明することも可能です。これによって「名前だけ借りたなりすまし」ではなく、「本物の関係者による発信」であることを確かめられるようになっています。

「Boolcheck」の開発背景と今後のビジョン

SNSが普及するにつれ、偽・誤情報の流布による被害はますます深刻化しつつあります。たとえば、著名人の名を騙った投資詐欺から、健康に関わるデマ、災害時の不正確な情報まで、その影響範囲は非常に広大です。しかも、プラットフォーム事業者のみの対策では、対応しきれないケースが増えています。

「Boolcheck」は、そんな状況を打開するため、誰もが参加可能な分散型の真偽表明プラットフォームとして誕生しました。今後はAPI公開を進めることで、広告やアカウントの審査にも活用できるようになり、さらに広い分野での導入が期待されています。また、将来的にはオープンソース化や国際標準化への取り組みも視野に入れ、グローバルで通用する信頼基盤として機能していく計画です。

まとめ:新時代の「信頼基盤」に期待

「Boolcheck」は、これまでプラットフォーム企業に依存していた偽情報対策をユーザー自身が担えるようにする、新たな一歩と言えるでしょう。著名人自らの声、専門家のファクトチェック、そしてユーザーコミュニティの支えによって、より確実に情報の真偽を明らかにできる環境が整いつつあります。

前澤友作氏の実証参加という話題性も含め、これから多くの人が「Boolcheck」を利用し、さらなる発展が見込まれます。偽情報による被害を少しでも減らし、本当に価値ある情報が正しく伝わる世界へ。今、インターネットの信頼性を変える大きな可能性が広がっています。