コメ不足と価格高騰の波に飲まれる街の米屋たち

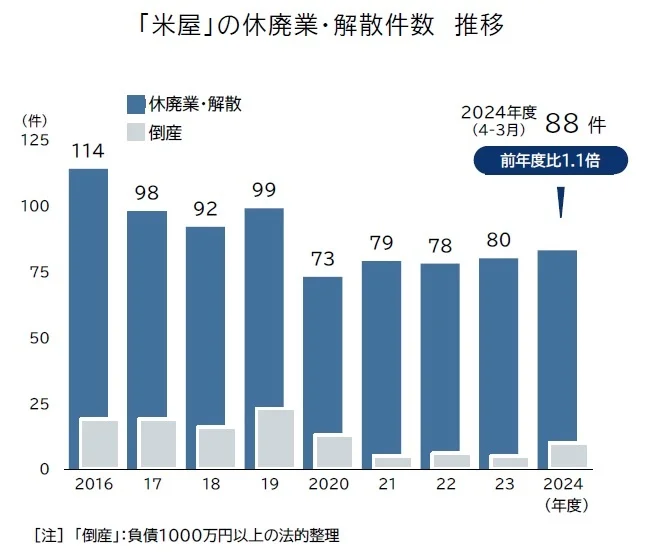

2024年度、全国で88件の米穀店(いわゆる「米屋」)が廃業または解散したというニュースが、株式会社帝国データバンクから発表されました。これは前年度(80件)を上回り、2年連続の増加。さらに、コロナ禍以降の5年間で最も多い件数となりました。

「米屋が減っている」とはよく耳にしますが、背景には単なる時代の流れではなく、深刻なコメ不足や価格高騰、そして高齢化など、複数の要因が絡んでいるのです。

なぜ「売るコメがない」のか?

ここ数年、日本各地でコメの不作が続いています。天候不順や病害の影響、さらには農家の高齢化や減少によって、コメの供給量自体が落ち込みました。2024年夏以降は、米屋の在庫が明らかに足りないという声が相次ぎ、取引先からの引き合いがあっても「仕入れができず販売できない」という悪循環に陥るケースが多発しました。

さらに、新米の仕入れ価格が大幅に高騰。JAグループなどが取り扱う2024年産の玄米(60kgあたり)の平均価格は2万4383円で、前年産から約6割、5年前と比べるとなんと約7割も上昇しているのです。

特に、中食や外食向けに需要が高い「安価な銘柄」は価格が倍増。そうした銘柄を中心に扱っていた米屋ほど、仕入れ価格の上昇ダメージをもろに受けてしまったというわけです。

利益を出せない、だから続けられない

このような状況を受けて、米屋の25.2%が前年から「減益」、22.4%が「赤字」に転落。実に半数近い47.6%が業績悪化に陥っています。売上だけ見れば在庫米が高値で売れるため増加した米屋もありましたが、それをはるかに上回る仕入れコストの上昇が、経営を圧迫しています。

小規模・家族経営ゆえの限界も

また、多くの米屋は地域密着の家族経営。経営者や従業員の高齢化も進んでおり、今後の事業継続に不安を感じ、廃業を決断するケースも少なくありません。こうした人材や事業承継の課題も、今の米屋には重くのしかかっています。

希望はある?今できる対策とは

もちろん、すべての米屋が手をこまねいているわけではありません。仕入れ先を増やしたり、既存の顧客との関係を深めることで、安定した供給体制を確保しようとする動きも見られます。しかし、スーパーや大型チェーン店に優先的にコメが流通する傾向もあり、街の米屋は「仕入れそのものができない」という事態にも直面しています。

2025年度も予断を許さない状況

「米屋で売るコメがない」──この切実な声が2025年度もさらに広がる可能性があります。生き残りをかけた経営努力や、地域の信頼に支えられた絆が試される時代。私たち消費者も、「どこで、誰からコメを買うのか」を少し意識するだけで、こうした米屋の支援につながるかもしれません。

日常の食卓の裏にある現実を、今こそ知るとき

コメは、日本人の食の根幹。けれど、その供給を支えてきた街の米屋がいま、静かに姿を消しつつあります。私たちが毎日当たり前に食べている「お米」が、どこから、どうやって届いているのか──。そんなことを考えるきっかけになるニュースでした。